(1)撮影はスマホがイイ

2019、2020年の年初に書いているテーマについて、2021年はもっと書く必要が出てきた。 (2)撮影はスマホ で イイ その1

近年の年初で取り合上げるようになったスマートフォンでのカメラ機能による撮影と運用法について (3)撮影はスマホ で イイ その2

前回に続き、今回も主役はスマートフォン。 (4)Photoshop&Lightroom2022

準備していたGH5M2を後回しにして、今回はアップデートされたばかりのAdobeのPhotoshop&Lightroom2022 (5)マイクロフォーサーズの利点

今回のテーマは今年6月に発売されたLumix GH5MⅡとその周辺たちです。

“カメラに明るい未来はあるのか?”

昨年は年初から新型コロナウイルスの猛威に全世界が痛めつけられ、年越しも第1波を遥かに

凌ぐ勢いで第3波に襲われて、人との接触ができない状態のままである。この状況下では

リモートワークが中心にならざるを得ない。これから先も暫くは続くであろうことが予想される。

その中で写真・映像の役割はかなり大きいといっていい。ある意味、カメラにはチャンスがある。

しかし、今の単機能日本製カメラにチャンスがあるとは思えない。

理由は簡単、今現在でもコンパクトカメラですら素人がブレ無く適正露出&色温度で撮影できない。

要は難しいということ。この状況はフィルムカメラ時代とそう変わりないといっていい。

それに比べてスマートフォンのカメラ機能は年々、いや数か月ごとに進化し続け、ボタンを

押すだけでブレ無く適正露出の色鮮やかな画像が出来上がってしまう。上がりが気に入らなければ

無償ソフトウェアに読み込み簡単加工できてしまう。そしてそのまま送信やSNSへのアップへと

簡単スルーだ。いくつかできない撮影はあるにしても素人には無用の長物でしかない。

だから今のカメラのカメラ機能、つまり一眼レフデジタルカメラやミラーレスカメラの機能では

カメラのことをよく知らない消費者には使いこなせないのです。

この状態で売れるわけがない。

昨年も国内有名メーカーから新機種ミラーレスカメラは発売されてはいるけれど、かつての

デジタル創世記時代に経験した爆発的な売れ行きはありませんし、このままではこれからも

期待できないでしょう。

ではカメラに明るい未来はないのか?

カメラにOS、ソフトウェアを搭載するのは困難ですから、スマートフォンとの連携をWi-Fiや

Bluetoothではなく、DJIのようにUSB接続でスマートフォンのデバイスとして扱うのがベターかと

筆者は考えます。

出来るのにやりそうにない今のカメラメーカーを見ていると商業写真家としては歯がゆいものが

あります。

そして、そのカメラの地位を脅かすスマートフォンについてですが、筆者は一昨年より

スマートフォンで撮影した画像を仕事でも多用しています。例えば合成写真用に空や壁面、地面を

スマートフォンで撮影し使用しています。画素数が1000万画素以上が普通となり、画質もどんどん

向上しているので、スピードを必要とされるWebの仕事では、とても重宝するのです。

逆な言い方をすれば、わざわざカメラで撮っていたずらに時間をかける必要がないのです。

下の画像は、たまたまイイお空に出会えたのでスマートフォンで撮影しストックし合成用素材と

していつでも引き出せるように保管しているのです。

さらには、空であれば昨年、メジャーアップデートされたPhotoshopの「空を置き換え」を使えば

誰でも簡単に下の写真の通りです。

商品撮影等は望遠レンズでの撮影ができないため難はありますが、画素数があるので広角レンズ

でも小さく撮影し、トリミングすれば、ものによっては使用可能です。

カメラで撮影し、Wi-Fiで送信しスマートフォン内のソフトウェアで加工するという手もあり

ますが、カメラの扱いが苦手な方には、スマートフォンで撮影しトリミングするほうがおススメ

です。上の写真の出来であれば許容範囲ではないでしょうか?

簡単で素早く確実!のスマートフォン撮影はこれから、いや今年中にも飛躍的進化がアナウンスされ

ているので、「写真のことは知らないけれど、キレイに撮りたい!」という方には、もうカメラは

おススメしません。

の続きを記しておきたい。

が、その前にカメラについて、その間のニュースや展望をまず書き留めておきましょう。昨年初めから

コロナウイルスの猛威が今も落ち着くことなく全世界が混乱していることも大きく影響していますが

カメラ単体の売上は大幅に落ち込み、昨年と比べて持ち直したといえど一眼レフデジタルカメラについ

てはニコンの国内生産終了ニュースを見てわかるように終焉を迎えようとしています。ミラーレス一眼

デジタルカメラでトップを独走するソニーは元々ミノルタから引き継いだだけの負の遺産となってしまった

一眼レフデジタルカメラを終了するようです。日本の、いや世界のカメラ市場を牽引してきたNikon・Canon

は世界中で多くのプロフェッショナルフォトグラファーが今も使用しているので簡単には終了させては

もらえないでしょう。いつ終了するかは会社の状況で自然と決まるのでしょうね。

この先、巨額の開発費と生産ライン+メンテナンスが必要な一眼レフデジタルカメラが躍進することは

考え辛く、市場から姿を消すのは時間の問題でしょうか。アナログ製作の最高峰ともいえる高価で

精度の要るペンタブリズムとミラーが無ければ、カメラを作ることは容易になり、どこでも生産可能で

安価で小型化も簡単にできてしまう。このデジタル化で必要なのは、レンズ以外ではソフトウェアと

画像データの直接運用がカメラ内部で完結させられるかどうかということでしょうか。

しかも簡単にできることが条件となります。複雑な操作は人を遠ざけて普及しません。

今現在、スマートフォンが上記の条件を満たし、クオリティでも引けを取らなくなってきて、カメラの

出番を奪っているのでしょう。

だから扱い辛く重くて大きいミラーレス一眼デジタルカメラにしても明るい展望があるとは考えにくいのです。

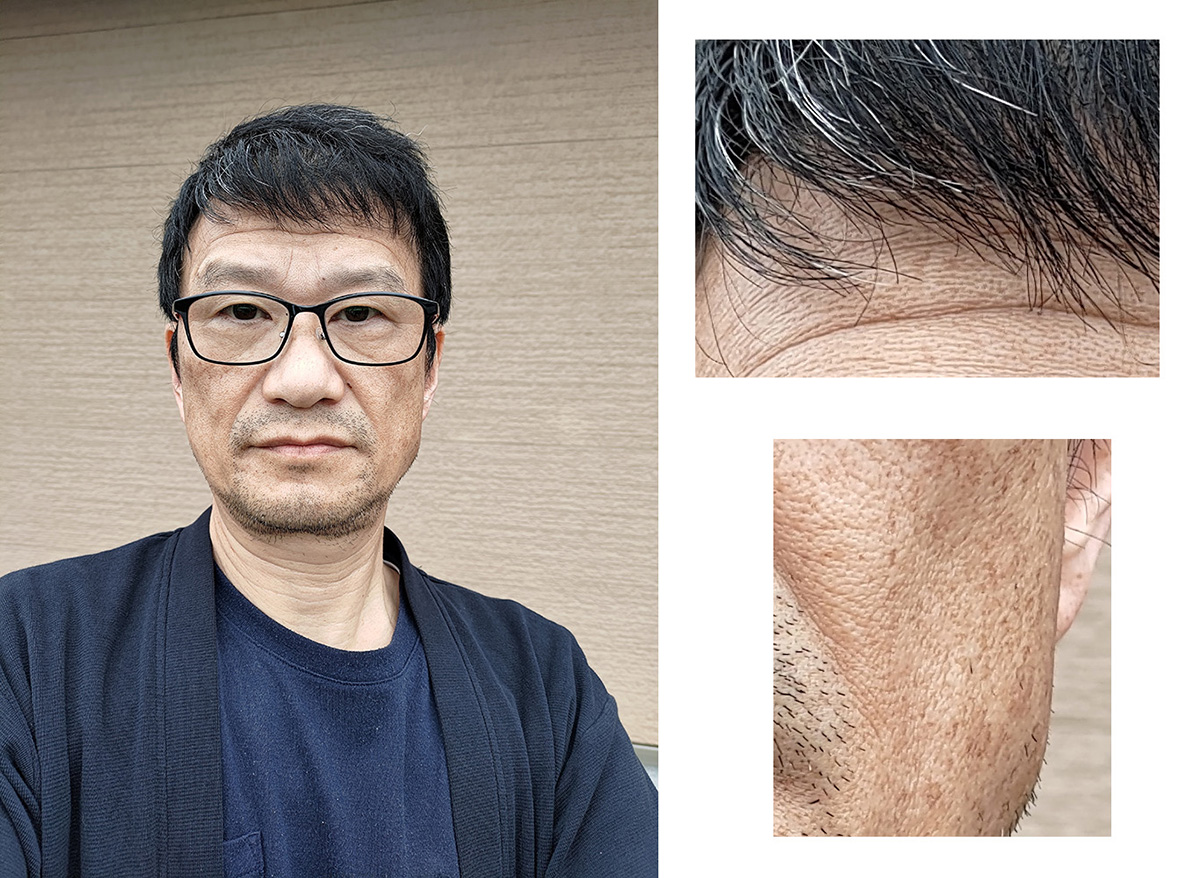

そして本題ですが、2021年上期のスマートフォンのカメラ機能テストと運用例ですが、筆者が使用するのは

ZenFone7Pro(後継の8が出るようです)。仕様を見る限りギャラクシーやアイフォンにやや引けを取るようですが、

自撮りやパノラマ撮影をする際、威力を発揮するフリップカメラで安定したクオリティが得られるという魅力

がフォトグラファーの心をくすぐるようです。

今回は徹底テストで先ずはそのフリップカメラで自撮りにトライ!

プロフェッショナルだからこれだけ撮れた、なんてことはなくて誰でも押せばいいだけでこのクオリティ。

一昔(10数年)前のプロ用一眼レフデジタルカメラより遥かに遥かに上質の画像が簡単に得られました。

これだけ見ても十分に実力がおわかりいただけるのではないでしょうか。

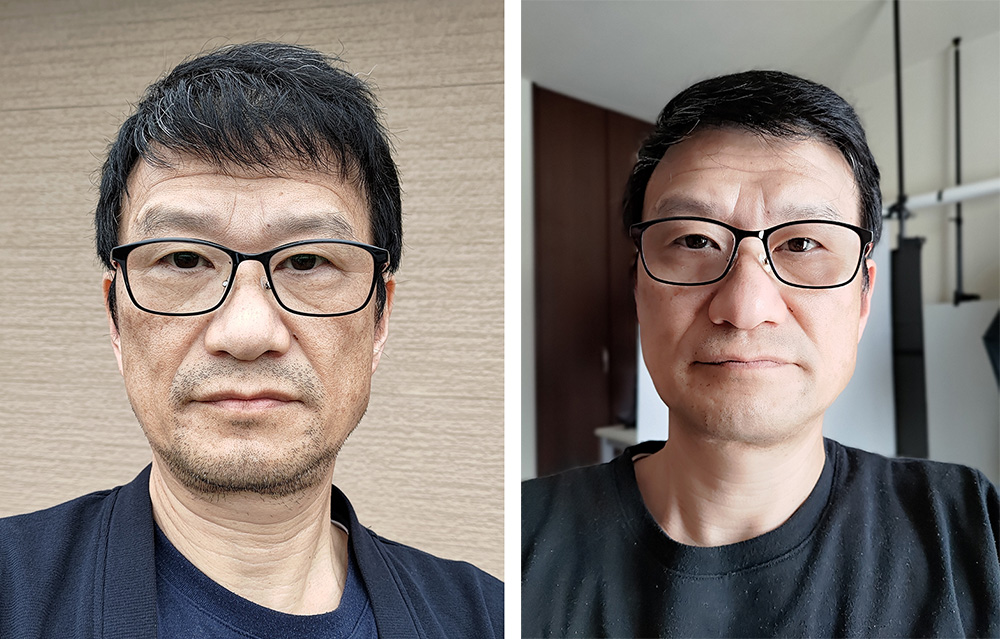

次に少し厳しい条件でポートレートモードで撮影し、表情がどれだけ変わるか先ほどの画像と比較すると、

このとおり。

10歳ぐらい若くなったでしょうか(((´∀`))ケラケラ

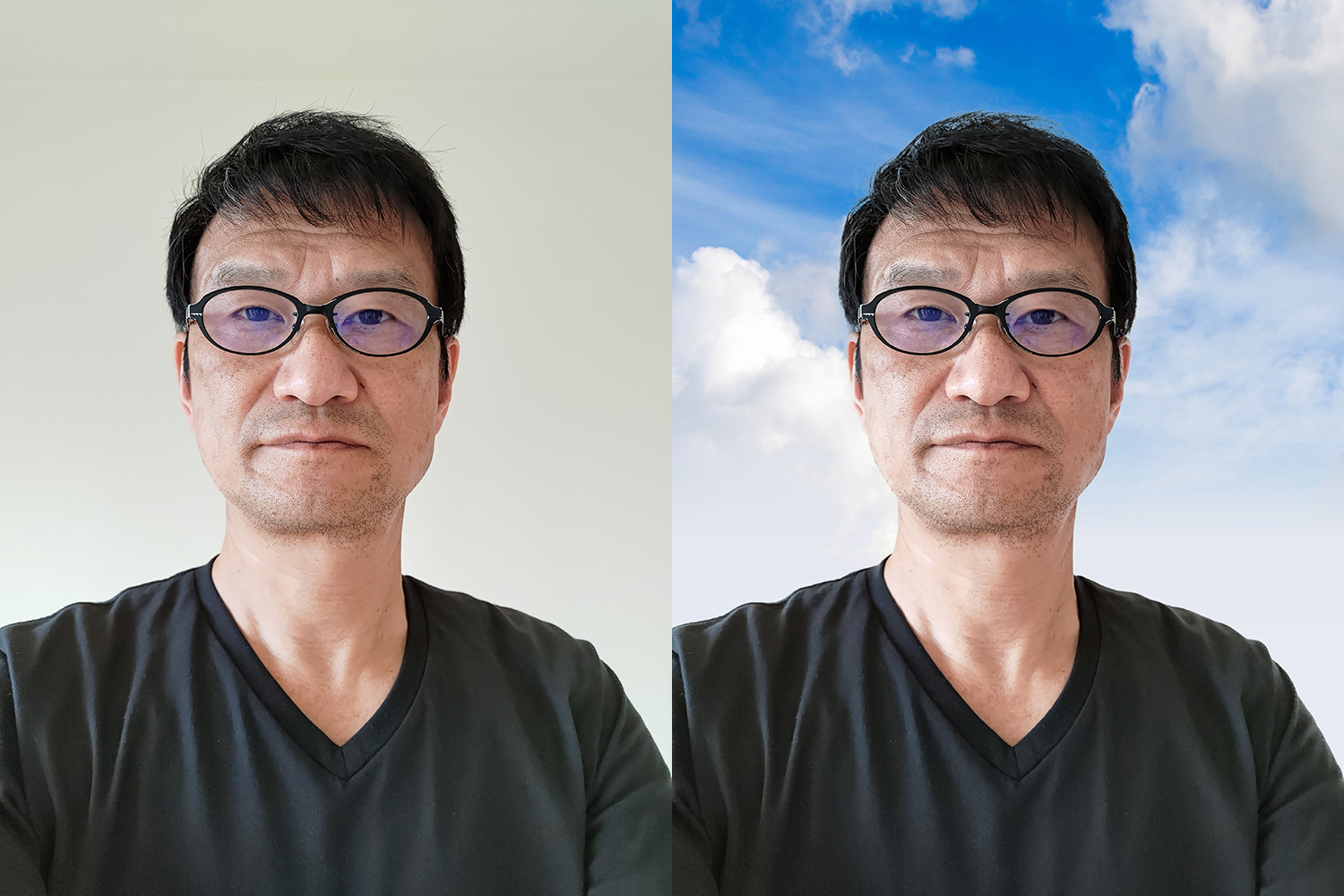

別の室内で簡易的に撮ってすぐ、ソフトウェアで開いてそのまま運用に回す実例がコレ↓

白壁をバックにして窓からの光だけを利用し撮影。その後PhotoshopCameraで開いて空とボタン一発合成。

この手法は現在、筆者が実際に仕事で頻繁に使っています。とにかく早くて便利なのです。

今回はどれぐらいの進化をしたか確かめようとミラーレス一眼との画像比較もしてみたが、

どっちがスマートフォンの画像か分かるだろうか?

上がスマートフォンの画像で、下がミラーレス一眼の画像だ。

そこそこの定常光で撮影し、使用サイズが大きくなければ、見分けがつかない。

いや、条件が整っていなくてもスマートフォンはかなりクオリティの高い画像を出力してくれる。

コレ↓なんかはミラーレス一眼のRAWデータから手動で解凍したってここまでできるでしょうか?

web上でしか使用しない画像であれば、全く問題ないでしょう。

カメラ機能の中でメインともいえるパノラマ撮影もこのとおり。

手を一切動かすことなく撮れてしまうフリップカメラが安定して精度の高い画像を作り出してくれます。

一眼レフデジタルカメラであれば少々困難な風景についても何も考えることなくシャッターを切るだけで

ご覧の通り↓

このように最高1570万画素で精度の高いアルゴリズムがあれば、一般のユーザーには使用法が

難しい単体カメラで撮るよりイイ画像が得られることでしょう。

では近年、SNSで人気のフード撮影についてですが、どのスマートフォンでも一定の

好条件下では美しく撮れてしまうのは当たり前のようなので、かなり暗い場所で撮る

ことも多々あるようですから、あえて極端に暗い場所(肉眼では識別できないほどの暗部)

という最悪の条件ではどうかを検証してみました。

さすがにこれは無理があるようですが、個人の記録資料程度であればよろしいのではないでしょうか。

何を基準にしているのか?それは10数年前に現役だったガラケーの画像です。

画素数も画質も今となっては見られたものではありませんが、初期のテレビもこのレベルだったのです。

最後に現在多くのスマートフォンカメラ機能にある広角・望遠撮影についてですが、画素数は少なくなり

ますが上質な画像は得られます。

上の3つの画像は、ただただ押すだけで撮れてしまうというプロフェッショナルフォトグラファー

にとって脅威のシステムなのです。

まだいくつか足りない技術がありますが、現時点でアマチュアに進められるのは撮るだけのカメラではなく

スマートフォンなのです。

写真を撮るならスマートフォンですよ。

そして次回はスマートフォンを使った動画撮影の検証と近未来予測、そしてカメラでは実現できないけれど

スマートフォンなら実現可能な技術についてです。

11年前にさかのぼるが、週刊東洋経済でカメラについての大型特集記事が掲載され、なるほどと

うなずかされた。デジタルカメラが主流となりミラーレス一眼カメラが出だしたころである。

この頃からカメラの近い将来は既に予想されていたが、10年経っても危機感があるようで薄い

カメラメーカーは現状を打破できず苦しんでいる。Nikonの状況がまさにソレ!!

この特集記事が出た後も古い古い体質の営業マンが画質だけに拘った扱い辛い旧来のカメラを持って

プロフェッショナルフォトグラファーに売り込んでいた。

時代は大きく変わっているのに、何を考え行動していたのだろうか?

使い物にならない画像用ソフトを携えて、使用を求める姿はあまりに哀れである。

そして、時代はどんどん先へ先へと進んでいく。

今年6月に売り出されたライカが全面監修する5Gスマートフォン「Leitz Phone 1」(シャープ製)

はカメラの近未来型の一つかもしれない。これに限らず、現在のスマートフォンカメラ機能は

どれもが素晴らしいの一言に尽きる。なんせ押すだけでこれですからね。

これは庭仕事をしていた時、葉っぱの上にいた数匹のアマガエルを撮ろうとただただ押しました。

コンパクトデジタルカメラを使って、とっさに押すだけでここまで撮れますかね?

プロフェッショナルフォトグラファーの皆々様に是非ともうかがいたい。

この状況で果たしていくつのカメラメーカーが生き残るのか?

前回は写真撮影とその後のスマートフォン内部処理の優れた機能についてでしたが、

今回は動画についてです。画質のいい4K動画をなんの機材も使わず、いとも簡単に撮影&編集

できてしまうこと。今回使用したZenFone7Proでは手振れ防止機能があり、装着が面倒で携行に

かさばるジンバルを使う必要がありません。

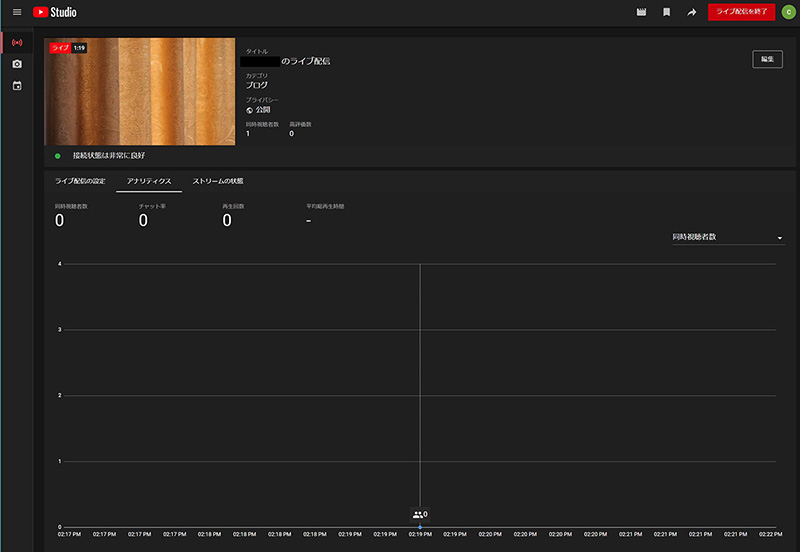

そして最大の特徴は、※①カメラではできない 無線ライブ配信ができることであります。

面倒で邪魔なコード類を排除することで、簡易ライト使って誰もが無理なく安価で手軽に

eコマースに参入できるのです。なんせわけのわからない面倒で細かな設定はプロだって

やりたくないのです。

さて、その動画テストですが、ただただ押しただけでこのとおりなのです。

コレ

そしてコレ

ビデオカメラをわざわざ買う必要がありますか?

スマートフォンはスチルカメラよりもビデオカメラを淘汰するのが早いのかもしれません。

メディアを引き抜いてパソコンに差し込み転送し編集するというのは、もうナンセンスなの

かもしれません。

※①ライブ配信がカメラではできないとありますが、現在いくつかのカメラで可能なので次回は

6月25日に発売されたLumix GH5Ⅱを掲載予定。

についてほんの少し解説。ここ数年、AIの急速な進化で画像・映像処理ソフトウェアも様変わりしました。

今も写真の修整や合成といえば、AdobeのPhotoshopが筆頭に上がりますが、AIの普及次第でその地位は

一気に逆転ということも考えられます。計算処理能力が上がるにつれて、巨大で処理時間もかかるで

あろう複雑怪奇なプログラムも今は瞬時に実行できるとあって、面倒な合成処理もあっという間です。

特に今回、強化された昨年導入のニューラルフィルターの出来は凄いの一言。

下の画像はスマートフォンで撮影したものをニューラルフィルターで秋の風景から冬景色に一瞬で変更。

スライダーを動かし、OKボタン一つで出来てしまう。オペレーティングの知識や技術など不要です。

それからLightroomもプリセットで素早く色調整・変換し好みに応じて微調整ができる機能を強化。

この二つのソフトウェアの目指すところは、高度な調整や合成を手間なく一瞬で誰でもできるように

することでしょうか。

パスを切ったり、マスクで覆ったりレイヤーを何重にも重ねて時間をかけて手動で作業するという

ことをなくしてしまうことでしょうか。

そうすることで、時間短縮が出来て、デバイスを選ぶことなく誰もができてしまうでしょう。

大きくて起動が遅く扱い辛いパソコンではなく、タブレットやスマートフォンを使って。

特に昨年、リリースされたスマートフォン用アプリのPhotoshopCameraがそれで、アマチュア用に

簡単操作で高度な合成写真が出来上がるので、筆者も仕事の現場で使用しています。

数年前のアドビマックスでも発表されたようにアドビセンセイを使うことで、作業量・時間の

節約ができるようになりました。

ただし、上記のAIを使った処理は別ソフトでも、すでに製品化されており、格安で売られています。

今現在、わざわざ高い月々の使用料金払ってまで、素人はPhotoshop、Lightroomを使う必要はありません。

だから画像処理初心者にはPhotoshop、Lightroomをお勧めしません。

あくまでも画像をメインに使用する仕事関係者にしかお勧めは致しません。

ここから先は、ちょいと余談ですが、

なんだかんだ言ってもPhotoshopはElementsにしても設定や操作が複雑です。その複雑操作を徹底排除して

手間と時間をかけずに調整や合成ができてしまうソフトもあるので、Adobeとしては危機感もあり

AIを使った精度の高いPhotoshopCameraをスマートデバイス用に投入しています。

これからもAIを使って全く新しい画像エンジンをAdobe以外が出してくることは予想されます。

今回のアップデートはまだまだ序の口。

ある意味、日本のカメラメーカーにもチャンスはあるので、カメラだけを販売するのでなく、どこかの

ベンチャー企業を買収し、ブラックマジックに負けない処理ソフトを出してほしいものです。

しばらくSシリーズ一辺倒で後継機が出てこなかったLumixのマイクロフォーサーズが、今夏にカメラとレンズ

を発売し、年内にはGH6を発売予定とのことで、息を吹き返した感があります。

6月に発売されたLumix GH5Ⅱはそれほど話題となっていませんが、外見はそのままで中身はガラリと変えて

きました。GH5と比べて何が違うのか?

あまり小難しいことを記しても仕方ないので簡単に。

先ずは手振れ補正機能が前機種GH5の5段から6.5段にアップ!これにより手持ちでの動画撮影で威力を発揮

してくれます。庭に咲く桔梗を手持ちで撮影したものが、コレ。

写真よりも動画撮影ユーザーが多いとされる機種なので、緊急時の撮影に安心度が高まることでしょう。

そして今回の売りの一つ「ライブ配信」は内蔵の無線IPストリーミング機能でスマートフォンアプリLumix Sync

を使って、場所を選ばずカメラから直にライブで映像を配信できるというもので、配信サービスへダイレクトに

接続できてしまうというミラーレスカメラでは初の機能でしょうか。

ただし年内アップデート予定の有線IPストリーミング機能やUSBテザリングのファームウェアが11月10日現在、

アップされていないので「完璧なるライブ映像配信」求めるユーザーには少々待ちかもしれません。すべての

作業で有線排除を目指すのがカメラが生き残れる近未来形でもあると考えられるので、現時点で有線やその他の

無駄なデバイスを外す周辺をご紹介しましょう。

画質も更新されたヴィーナスエンジンと最新レンズとのコラボで、飛躍的な向上がみられました。

下の写真は8月に発売されたH-X2550レンズでLED照明で撮影したもの。

(絞り値f1.7 シャッタースピード1/100秒 ISO200)

LED照明といっても下の写真にあるバッテリー式を使用し、コードを排除。解放絞り値がf1.7であれば市販の

安価なLED照明を使って画像も映像も撮影可能です。こうすることで狭いスペースでも快適に低コスト&省エネ

ができて個人や中小企業でも自家撮影が実現可能となります。

写真撮影では下の通り

コードを完全排除し、現在このスタイルで仕事の撮影を数多くこなしていますが、無線で露出調整とON OFF 、

モデリングON OFF、それでいてかなりの枚数を撮影可能とあって、ロケでの商品撮影では重宝しています。

LEDヘッドへの交換もできるので上記のレンズを使えば、写真と動画一緒の撮影でも機材の量が少なく軽く済み

撮影がスムースです。

動画から写真、写真から動画への切り替えもGH5MⅡ1台でOKです。ここで他社ではできない動画記録無制限という

機能が威力を発揮するのです。そして今回の機種ではtypeCのUSBを使って電力供給しながらの撮影もできるので

作業が途切れることはありません。ただしここで有線となりますが、筆者は今回この新機能で、バッテリーの

予備がなくなったときに命拾いしています。

動画記録においては、マイクという必需品の存在がありますが、下のようなスタンダードなスタイルですが、

マイク付け替えやコード等を完全排除したいのなら、使用制限はあるもののスマートフォンを使用するという方法がお勧めです。

しかし、どうしても大判プリント・印刷で写真一枚のクオリティを追求したい方にはお勧めしませんが、動画撮影・

ライブ配信が一般化し、撮った写真も素早くSNSへ調整加工アップしたい方には、今回の機種は超お勧めで

しょうか。筆者が考えるLumixマイクロフォーサーズの主な短所は画像解像度の低さと極端に画像拡大した際

の粒状感でしょうか?これらの問題は、多くの人々の主たる目的が印刷・プリントからウェブへと移行した

現在、4Kモニタ上で100%画像が、違和感なく鑑賞できればいいのではと考えるのです。

ある一定のクオリティが維持できれば、時間や手間、使い勝手が今のデジタル時代にある程度マッチしている

ほうが有効と考えるのです。現在、日本の老舗カメラメーカーはクオリティのみに注力し過ぎて時代にマッチして

いないのではないでしょうか?写真はもはやデータなのです。大切なのは「ほどほどのクオリティで快適な運用」

のほうが重要ではないかと。

次にレンズについて、

フルサイズセンサー搭載のカメラは、センサーが大きい分、レンズそのものも比例してマイクロフォーサーズ

より大きく重くなるのが常識ですが、どういうわけかマネしなくていいのにどのメーカーのレンズもラインナップが

ほぼほぼ同じです。結局、技術的にクリアできても高価になりすぎると誰も買わないし、あまりに大きいレンズでは

使い辛く、いくら性能が良くても使用できるシーンが限られてしまうのです。

それに比べてマイクロフォーサーズはプロが欲しい構成のレンズを数多くラインナップし続けています。

下の写真の2台は、2本のレンズで35mm換算で20~100mmをカバーしF値1.7を実現。マニュアルの無段階絞りリングを

レンズ前に配置しているので、動画撮影にも最適なのです。

これをNikonCanonが作ればいくらになるか?確実に1本100万円以上になるでしょう。

Lumixはスチルカメラとしては最後発であるがゆえに、常に「世界初」という言葉を使い、他メーカーにない

機能と使いやすさ、そして買い求めやすい価格を実現しています。

有名看板を見て堅実に買うのも一つの手ですが、スピードを求められるインターネット時代には

軽量小型で高機能・多機能で安価なマイナーカメラのほうが役立つと考えるのです。